El llegó a la plaza donde estaba la iglesia del pueblo,

viejo edificio, cien años quizá—

Armando Grajales regresó después de cuarenta años. Sentía la necesidad de cuando menos por unos días, volver a vivir, si era posible, sus años mozos. Estaba consciente de que eso sería imposible, pues su edad frisaba ya casi en la senectud, 64 a la fecha.

Circunstancias de trabajo, problemas de familia, y algunas otras cosas, obligaron a Armando a salir a la edad de 24 años. La Perla, su ciudad natal, la ciudad que tanto amaba, la que tanto añoraba. Aquel pueblito (ahora convertido en ciudad) que tan fijamente tenía en su memoria, con sus calles polvorientas, con su calor casi insoportable, y con sus gentes francas y amistosas. Pueblo pequeño donde todo mundo se conocía.

Estaba también consciente de que muchas de las gentes que él conocía, ya no existían. Por ejemplo, don Carlos el dueño de la tienda de abarrotes La Tropical, donde trabajó cuando tenía 16 años como dependiente. Doña Socorrito, la esposa de don Carlos, muy fina persona. Hilario el carpintero, al que recordaba porque; además de ser muy chistoso, era muy hábil para trabajar la madera; y a muchas otras personas que recordaba con mucho cariño. Armando tenía la esperanza de reencontrarse con algunos de sus amigos de infancia, y de juventud. Amigos de farras, de una que otra parranda, porque él no era, y no es, muy afecto al alcohol.

Sobre todo, en su memoria, estaba el recuerdo imborrable de Graciela, la que había sido su novia por algunos años: tan bonita; tan alegre; tan correcta. Se conocieron desde niños, y ya de jóvenes se hicieron novios de una manera muy singular. Él iba a los bailes, pero nada más por condescender con los amigos, porque no sabía bailar. En uno de esos bailes, su mejor amigo, Humberto Pando, que también era amigo de Graciela, le apostó diez dólares a que no la sacaba a bailar, “¿tan pato eres que estás dispuesto a perder diez pesos?” Le dijo, para herir su amor propio, pues sabía que ambos se gustaban. Armando aceptó la apuesta y se dirigió hacia la mesa donde estaba Graciela acompañada de dos de sus amigas, y le dijo lleno de nervios: “Graciela, es cuestión de vida o muerte, tienes que bailar conmigo cuando menos una pieza, te prometo que no te voy a pisar.” Antes de que ella le contestara, se dio media vuelta y se dirigió hacia lo orquesta y le dijo a uno de los músicos, que era amigo suyo: “Toquen algo suave porque no se bailar.” “El Vals sobre las Olas” fue lo que bailó con ella, y aprovechó la oportunidad para pedirle que fuera su novia. Días antes de salir de La Perla, le regaló el disco con el “Vals sobre las Olas.”

Ahora, después de cuarenta años, se encuentra a media sala de la Central de Autobuses, con mucha dificultad para disimular la emoción que le embarga. Al salir a la calle sintió de golpe el tremendo calor que nunca había olvidado, y lejos de incomodarle, lo recibió hasta con cierto placer. “¿Un taxi señor?” Le dice un joven atlético que porta unos lentes semioscuros, y que viste ropa sport que le viene a la medida. “¿A qué dirección?” Armando un poco indeciso le contesta: “Al centro de la ciudad, me gustaría hospedarme en el mejor hotel que haya.” “Por supuesto,” contesta el taxista, “lo llevaré al hotel Las Palmas, es lo mejor que tenemos.” En el trayecto Armando hace un esfuerzo por reconocer las calles, que ahora realmente están irreconocibles, pues están pavimentadas. Muchas construcciones nuevas, muchos negocios que no conoce, mucha gente desconocida para él.

“Todo ha cambiado,” piensa, “obviamente…inclusive yo.” Ahora su pelo está completamente blanco, y porta una barba entrecana muy bien arreglada. “¿Se puede detener un momento aquí por favor? Quiero ver esa escuela.” Sí, era la escuela primaria Francisco Sarabia, la escuela donde cursó sus estudios de primaria, la escuela que tanto amó. Era la misma escuela; pero, no el mismo edificio. En su memoria estaba el viejo edificio de adobe, con sus anchas paredes, sus pisos de madera, y sin sistema de aire acondicionado. Un cúmulo de recuerdos lacera el cerebro de Armando casi de forma cruel. No puede evitar algunas lágrimas.

Ya en el hotel, pide una habitación en el último piso que tenga una ventana con vista hacia la ciudad. El administrador del hotel llamó al botones para que ayudara con el equipaje de Armando, y después de la propina, Armando decide darle un prolongado vistazo a la ciudad a través de la ventana. Observó maravillado la gran cantidad de cambios de La Perla. Luego, después de un relajante baño, decide salir a caminar por la calle, la calle céntrica, la calle por donde él y Graciela paseaban juntos cogidos de las manos en aquellas tibias tardes; y otra vez, un cúmulo de recuerdos golpean su cabeza. Caminó despacio, de este a oeste, deteniéndose de vez en cuando para ver las nuevas construcciones de bloques de cemento que reemplazaron las viejas construcciones de adobe. En su mente pudo ver la refresquería donde él y Graciela acostumbraba ir a tomar un refresco o un cono de nieve. También pudo ver el “Salón de belleza Margarita,” que ya no existía porque Margarita había muerto hacía algunos años. También el taller mecánico de Mireles. Mireles, hombre muy amable y gran contador de chistes. La concesionaria de Rohana, con un solo carro en exhibición. Armando sonríe con ese recuerdo.

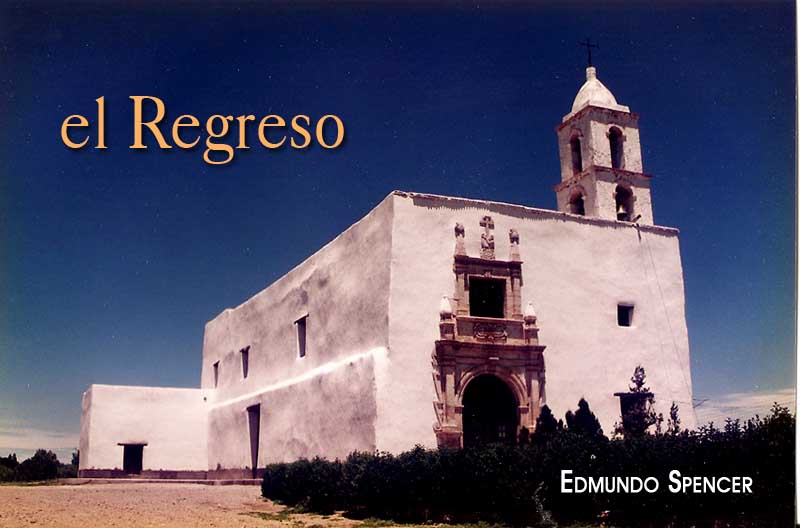

Armando continuó su andar hasta que llegó a la plaza donde estaba la iglesia del pueblo, viejo edificio, cien años quizá, todavía con la misma fachada, con su única torre, y quizá la misma campana. En el lado sur de la plaza, un moderno edificio de dos pisos, reemplazó el viejo edificio de la Presidencia Municipal. El edificio antiguo ocupaba la cuadra entera, y no solamente era la Presidencia Municipal, sino que también ahí estaba la Comandancia de Policía, la Cárcel Municipal, una cancha de básquet bol y una pequeña escuela.

Armando continuó su paseo pero ahora en sentido contrario, por la calle contigua, La Paz, que corre paralela a la calle céntrica. Allí estaba todavía el restaurant Centro Viajero. Entró y preguntó por Don Francisco Aguirre, el dueño del negocio. El nuevo dueño le informó que su padre le había comprado el negocio a Don Francisco poco antes de que muriera, y que aún su padre había muerto ya, y que él era el dueño actual. Armando salió del restaurant con un dejo de tristeza, preguntándose a sí mismo, ¿cuántos más habrán muerto ya? A unas cuantas cuadras más allá, en la Calle Cuarta, vio un anuncio que colgaba de la esquina: “Dr. Humberto Pando. Medicina General.” “¡Ajá, con que eres doctor, eh! Dijo en voz alta y fuerte. E inmediatamente entró a la pequeña sala de recepción donde fue atendido por una señorita muy bonita y muy atenta. “¿Puedo ayudarle en algo?” Armando vacila un poco, por la emoción: “Pues…sí…este…quisiera ver al doctor Pando.” “¿Consulta médica?” dice la hermosa recepcionista. “Mmmm… pues…algo así, nomás dígale que Armando lo quiere ver.” La recepcionista entra en la oficina del doctor y le dice, “papá, hay un señor que se llama Armando, y quiere verte.” “Pues pásalo, que caray, a ver quién es.” Humberto está en su escritorio, revisando algunos documentos, y sin mirar a Armando, dice: “Siéntese por favor, ahorita lo atiendo.” Armando apenas puede resistir los deseos de brincar el escritorio y abrazar a su querido amigo, pero se contiene y espera hasta que el doctor levanta la vista, y es claro que no lo reconoce, porque le pregunta, “¿en qué puedo servirle.” Armando le dice, mirándolo fijamente a los ojos, “nada más vengo a que me pagues los diez dólares que me debes.” Humberto se baja los lentes hasta la punta de la nariz para verlo mejor, y entonces llega de golpe el recuerdo de aquel baile, y sin decir palabras, se levantan los dos de sus asientos para darse un fuerte abrazo no sin derramar algunas lágrimas

[clearcol]

| El grito se escuchó por toda la plaza |

“Vivo en San Francisco y vine a visitar mi tierra por última vez, por esto,” y le da un sobre que Humberto abre lentamente, y a medida que va leyendo, va cambiando de expresión; Mira a Armando fijamente, y con tristeza le pregunta: “¿Cuánto tiempo te queda?” La repuesta de Armando muestra firmeza y resignación, “unos dos o tres meses, quizá menos, quizá más; pero, dejemos eso y háblame de los amigos, y no les digamos lo que me pasa. Quiero ver a Graciela; ¿está vivita y coleando? Dame razón de ella.” Humberto sonríe socarronamente, y le indica cómo localizarla: “Al lado norte de la plaza, hay un negocio de artículos para decorar la casa, ella es la dueña, ahí la encuentras, y para tu información; es viuda.” Armando, ni tardo ni perezoso, dijo: “Voy para allá, después hablamos.”

Con paso ligero llega al negocio de Graciela, entra y la ve en su escritorio, en medio de una conversación telefónica. No la interrumpe, y se pone a observar los cuadros de ornamento colgados en las paredes. Al terminar la conversación, Graciela se levanta del escritorio y se dirige a él, “hay alguno que le guste.” El sin voltear a verla le dice: “…es cuestión de vida o muerte, tienes que bailar conmigo aunque sea una pieza, te prometo que no te voy a pisar.” El grito de emoción se escuchó por toda la plaza y se estrecharon en un tierno abrazo que duró largos minutos, emocionados hasta las lágrimas.

Más tarde se encontraron en la plaza, y sentados en una banca, conversaron largamente, como solían hacerlo cuando eran jóvenes. Hablaron de todo. A veces reían y a veces lloraban. Armando le dijo que era maestro en una universidad en San Francisco, y que se había casado, y que tenía una hija y un hijo. “A mi hija no la veo con frecuencia, pero nos comunicamos por teléfono casi cada semana, ella vive en Boston. A mi hijo lo veo más frecuentemente, también vive en San Francisco y anda en eso de la televisión y el cine. Hace siete años que me divorcié de mi esposa. Y a ti cómo te ha ido, qué es de tu vida.” “Yo también me casé, y tuve dos hijos, los dos son abogados, el mayor vive en la capital, el menor ejerce aquí mismo en La Perla, por ahí tiene su despacho. Mi esposo murió hace cuatro años y sigo manejando el negocio que fue de los dos. Fue un buen hombre, lo amé mucho.”

La estancia de Armando en la ciudad se prolongó por algunos días, días que aprovecharon para pasarlos juntos, especialmente en aquella placita que tanto les gustaba, charlando de mil y tantas cosas, haciendo recuerdos de la juventud, riendo y haciéndose bromas como si fueran niños. En un momento dado, Graciela le pregunta: “¿Te pagó Humberto los diez dólares de la apuesta? Y Armando sorprendido, ¿cómo, tú sabías lo de la apuesta, Humberto te lo dijo? “No,” dice Graciela, “yo fui la de la idea, los diez dólares eran míos, fue un esfuerzo que hice para que te animaras a acercarte a mí.” “Caray, pero qué torpe fui, debí imaginarlo” dijo Armando.

La última noche que estuvieron juntos en la plaza, Armando la acompañó a su casa, le dijo buenas noches pero no le dijo que regresaba a San Francisco el día siguiente. Esa misma noche, por teléfono, se despidió de Humberto. Un taxi lo transporto a la Central de Autobuses, y ¡oh! sorpresa, ahí estaba Graciela. “Además… de… decirte que… me voy ahora…qué más…te dijo Humberto.” Dijo Armando, evidentemente nervioso. Ella lo mira fijamente a los ojos sin decir nada por largo rato, haciendo un esfuerzo sobrehumano por no llorar. El momento es tenso, se miran con mucha intensidad, no cruzan palabras; pero, Armando, por alguna razón, se da cuenta que Graciela está enterada de su cáncer, pero no hace comentario alguno, se queda callado. Graciela rompe el silencio y en voz baja, le dice: “Te traje un regalo, prométeme que no lo abrirás, hasta que estés en tu casa.” En eso anuncian la salida del autobús. Ella hace un movimiento como para darle un abrazo de despedida, pero él la detiene con un gesto, se da media vuelta sin decir nada y se dirige hacia el camión que debe abordar. Camina unos pasos, luego se detiene por unos instantes, da media vuelta y vuelve sobre sus pasos, y es entonces que se despiden con un abrazo largo y tierno, conscientes de que ya nunca jamás se volverán a ver. Cuando Armando llega a su casa, abre el paquete que contiene el regalo, era el disco de “El Vals sobre las Olas” que le había regalado hacía cuarenta años, con una nota que decía, “gracias por volverme a la vida por estos cortos días.” Armando murió no mucho tiempo después, vencido por el cáncer.

[clearcol]

Edmundo Spencer